はじめに

ここで言う金工技法は東京美術学校(現東京芸大)が日本の金工を体系化し教育することを目的に名付けた名称です。それ以前では、地域や時代、工房・技術者によっても呼び名が様々であったことをおことわりします。

彫金(ちょうきん)

伝統的技法の中でも、「彫金」は最も華やかで技法の幅が広く、奥技の深いものと言われます。技術者の修練度が最も問われる技法の一つでもあります。素材の表面を「鏨(たがね)」で彫り、装飾する技法のことを言い、素材に起伏をつけたり透かしたり、また別の金属を嵌め込んで装飾を加えることも「彫金」に含みます。

彫金技法の数々

■毛彫り(けぼり)

線状の彫りのなかでも最も基本的なもの。鋭く先の尖った刃を用い、細い毛の様に線を彫っていく技法。

■蹴り彫り(けりぼり)

先の四角い刃を用い、刃の角を使って刻み込みます。蹴り進むように連続した線が繋がります。強弱線の組み合わせや、蹴りのリズムによる技術者の表現が見所。

■魚々子(ななこ)

連続した細かな円を刻む技法。連続した粒粒が魚の卵に似ています。文様をひきたて際立たせるため、図柄の周囲に打ちこむことが多い。寺社や仏壇で見られます。

■高肉彫り(たかにくぼり)

金工品の素地肌を、立体的に起伏をつける彫りの一種。打ち出したり窪めたりします。刀剣の目貫金具や、帯留めでよく見られます。他には、図案を立体的に見せるために彫り崩す (彫り取る)技法や、肉を鋤(すき)取る鋤彫りもあります。

■片切り彫り(かたきりぼり)

四角い鏨の刃の角を使って、水墨画や書にある筆使いを彫りで表現します。文字の跳ねや止めなど、まるで毛筆を用いて書いたように見えます。

■地彫り(ぢぼり)

肉の厚い金属板、もしくは金属塊を彫り削りとり、立体的な文様を無垢に表現する彫金技法。

■象嵌(ぞうがん)

金工品の肌に、別種の金属の線、ないし薄板を嵌め込み加飾します。窪みを掘って嵌め込む「平象嵌(本象嵌ともいう)」、タテヨコに細かな目を刻んだ跡に打ちこむ「布目象嵌」、透かし抜いた図案の穴にピッタリ合わせ嵌める「切り嵌め」等があります。京土産で有名な京象嵌は布目象嵌で、武具刀剣への装飾に多く用いられました。

上・平象嵌(本象嵌)

左・布目象嵌

いずれの技法も、芸術的表現の手法として使い分けています。一つの技法を単体で用いるだけでなく、いくつかの技法を合わせて表現することも多々あります。動物モチーフを高肉彫りに、その文様を片切り彫り、毛並みを毛彫りに、色あいを使いわけるのに平象嵌を施すなど、合わせることにより表現度が増す場合があります。近世では、加納夏雄、海野勝民などが名人といわれました。

鋳金(ちゅうきん)

鋳金は、工程が複雑で長く幾階にも分かれ時間のかかる地道な技法と言われます。加熱による金属素材の溶解を成形に利用する技法。工程のほとんどは、溶かした金属地金を流し込む「鋳型(いがた)」の製作と、冷え固まり荒れた素地の肌を綺麗に削り磨く仕上げ作業です。一般に鋳金は溶解した地金を鋳型に流し込む作業と思われがちですが、実際のそれは長い鋳金工程のうちのほんの一部分でしかありません。

茶釜、梵鐘、神鏡などが鋳金で製作されています。

鋳金技法の数々

■鋳型(いがた)作り

伝統的な鋳金技法に用いられる鋳型は、主に砂、粘土を材料として作られます。砂や土を焼き、粉にしたあと「真土(まね)」という鋳型材料にします。作品の原型となる形を、蝋を使って製作します。伝統的鋳金の一つ「蝋型(ろうがた)」技法。ミツバチの巣から出来る「蜜蝋」に松ヤニを混ぜて蝋型材料にします。暖めて柔らかくし成形したり、彫刻したりして精密な原形を作り上げます。

この蝋で出来た原形を、土で覆い加熱すると蝋が溶け出し、原形に忠実で精密な鋳型(金属を注入するための空間)が出来ます。鋳型を一つ作るのに、蝋の原形を一つ用意します。非常に精密な作品が成形できますが、量産には向いていません。成形後、型を焼締めます。

また、原形を利用せずに、真土そのものを直接成形し鋳型を作る「惣型(そうがた)」技法もあります。柔らかい状態の真土を削ったり、木型を押し当てたりし、鋳型を成形します。梵鐘や茶釜は、この技法を用いて成形します。成形後、時間をかけて乾燥します。

ほかに、単純な形の物を量産する場合に用いられる「砂型(すながた)、生型(なまがた)」などがあります。近世になって西洋から伝わった技法で、水道管などを製造します。ここでは京都の伝統的技法を紹介していますので、あえて省略します。

型の製法から分けてご紹介しました。型作りは原形製作、真土の成形への努力だけでなく、実際の作品になる部分隅々にまで溶解した金属地金が行き渡るように、うまく計算せねばなりません。

■鋳込み(いこみ)

技法の種類による違いはあまりありませんが、溶解する金属素材の種類、型の大きさ・形状、鋳込み時の気温、型の温度などにより、湯(溶解した金属)の温度を調節します。これは、経験、カンや綿密な計算によって温度を決定します。湯温が高すぎては肌が荒れ異物が混入しますし、低過ぎては湯が隅々まで行き渡りません。

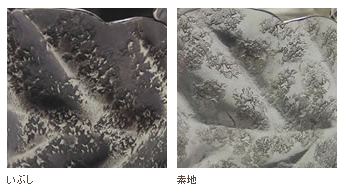

■ばらし、仕上げ

湯が冷え固まった後、鋳型をばらします。取り出した作品は未だ、高熱による酸化皮膜に覆われ、バリや湯口(注入口の跡)がついています。不必要な部分を切り取り、削り出したりしながら、作品完成に徐々に近づけて行きます。肌の研磨には非常に手間暇を要します。 金属地金をそのまま肌にする以外に、漆や鉄漿を塗ったり、化学反応を利用した着色等を施したりすることもあります。防錆効果や美的効果を目的とします。

鍛金(たんきん)

鍛金とは、板や塊、棒などを打ち延べて成形する技法です。打ち鍛えることで金属の組織が密になるため、固く、軽く、腐食に強いものが作れる長所があります。作品に部分的に厚く薄くすることも出来ます。

金属にはほぼ、打ち延べたり曲げたり、加工すると硬くなる性質があります。これを無理に力を加えつづければ素材に疲労が起こり、亀裂が入ります。それを防ぐために、「焼き鈍し(やきなまし)」をして素材を柔らかくします。焼き鈍しを加えると柔軟が回復し、粘りけが増します。打ち-鈍し-打ち-鈍し…を何度も何度も繰り返します。

一般に固い印象のある金属ですが、実際には適度に柔らかく粘りがあります。その粘りを最大限に利用するのが鍛金の見所です。例えば、四角い板から丸い板へ切らずに成形したり、球状の塊から碗状、筒状、中空の球を作ったりすることも可能です。粘土を連想して頂ければ成形工程が判り易いでしょう。

打ち出し方や延べ方、絞り方の成形方法により、いくつかに分類することが出来ます。

「打ち延べ」、「くぼめ」、「しぼり」など…。

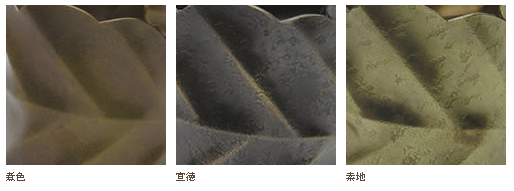

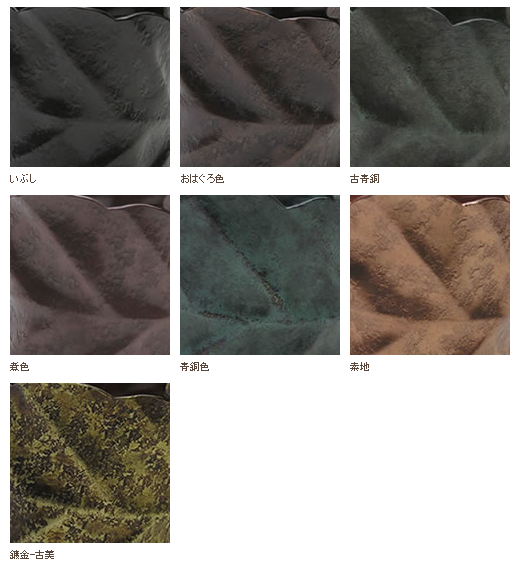

着色仕上げ

作品への最終的な仕上げ「着色」も、金属工芸の大切な工程の一つです。着色とはいっても、塗料(色素顔料)を塗ることはあまりしません。金工品は、数百年単位でものの命を考えてきたせいか、剥落のおそれのある塗料を避けてきたのかもしれません。

伝統的な金工技法に用いられる着色は、化学反応による素地の発色か、もしくは漆や薬剤の焼き付けが多いようです。この着色法にも工房や技術者それぞれに個性や独創があり、金工作品の大きな見所の一つでもあります。多くは、工房の秘伝技法となっています。

京都の代表的な着色は、銀製品にピンク色がかった古美色をつけるもの、青銅製品に落ちついたこげ茶色をつける煮色、水銀や漆を用いて金属箔を密着させる箔押しなどがあります。

黄銅

銀

銅

七宝

中世に「七宝」と呼んだものは、仏教荘厳における宝石類やガラス、螺鈿などの珠宝の総称でありました。現在呼ぶところの「七宝」は、金属表面にガラス質のエナメル(釉)を用いて彩色を施すものを指しています。江戸期以前は、「ビードロ座」「七宝流し」「七宝瑠璃」などとも呼ばれていました。作品の彩色として、京都では金工技法の一つに挙げています。

平安時代にガラス製造が行われていたことから七宝製作も当時存在した可能性はありますが、室町期に入るまでの七宝に関する資料や文献が全く存在しません。日本独特の文化が形成される室町期になると、文人趣味、唐物趣味がもてはやされた時代でもあり、中国製の七宝器が輸入されるようになりました。これを当時の人々は「七宝瑠璃」と名付けました。日本史に「七宝」が出てくるのはちょうどこの頃といえます。

桃山期にはいると、都にて日本独自の七宝技術が発展しました。秀吉に仕えた七宝技術者「道仁」「嘉長」などが活躍しました。

江戸期には、七宝技術の発展もめざましく、茶人「小堀遠州」が当時の七宝を愛したことも有名です。当時の桂離宮や修学院離宮、本願寺の建築にも、七宝技術が多数用いられています。また、刀装品にも七宝の施された物が流行しました。しかしながら江戸後期にもなると、七宝は徐々に廃れていきました。

古来数百年かけて独自に発展した伝統七宝(象嵌七宝と呼んでいます)とは別に、江戸末期から明治期にかけてそれまでとは違う新しい七宝が作られるようになりました。趣味人「梶常吉」によって研究・考案された「有線七宝」技法です。明治初頭の東京に、七宝材料を扱ったドイツ商社出資の本格的な七宝工場が出来、日本の七宝技術・七宝材料の発展に大きな影響を与えました。京都では、日本を代表する近代七宝家の一人「並河靖之」や、七宝会社「稲葉七宝」が活躍しました。

七宝技法には多くの種類がありますが、金属素地に釉薬を乗せ焼き付ける技法の総称です。高温の窯に入れ金属面のガラスを溶かし、ゆっくり冷やすことで密着させます。透明な釉薬を用いるほかには、白濁した釉を用いる「泥七宝」もあります。

布目象嵌(ぬのめぞうがん)

金属素地に色彩溢れる多種多様の金属を嵌め込む「象嵌」。その中でも、鉄地の表面に多方向から細い切れ目を入れ、その出来た谷部に金銀等を打ち込む象嵌技法を特に「布目象嵌」といいます。この京都において、繁栄を見せました。

国内に現存する、最古の象嵌(ぞうがん)製品は、石上神宮神宝「七支刀」。全長75cm、表裏に文字を金を用いて象嵌。日本書紀「神功(じんぐう)皇后が百済から献上された」とある「七枝刀(ななつさやのたち)」にあたるそうです。

京象嵌、いわゆる布目象嵌技法の歴史は、鉄砲伝来に始まります。ポルトガル人によって持ち込まれた、鉄砲に施された装飾起源説が有力です。すぐにその鉄砲へ施された「鉄地への金銀装飾技術」は流行、武器・武具へ広く応用されました。布目象嵌は、武家社会と密接した金工技法といえます。布目象嵌にとっての転機は、明治9年の「廃刀令」。廃刀令が出るとその武器・武具への需要が全くなくなってしまいました。

生き残りを掛けた職人たちは政府の指導のもと、新たに美術装飾品や装飾小物を手掛け、それがジャポニズムに沸く外国人に高く評価されました。パリ万博を機に、ヨーロッパを主に広く輸出されたそうです。